世弘壓克力有限公司從事壓克力製品加工及成型製作。多年來秉持「用心服務、技術服人」的精神,本著誠實互助的經營理念,佈下穩定成長的根基

業務遍佈各行各業,同時建立極佳的口碑及信譽。 民國八十八年世弘新廠大樓落成後便積極投入壓克力電腦通訊、光電週邊產品等3c產業製品元件的開發生產

幸蒙電子大廠的協助輔導,特別引進雷射切割機,CNC立體彫刻機、電腦數控裁切機及鑽石刀修邊機等精密快速設備,使世弘得以跨足廣告及電子兩大領域。

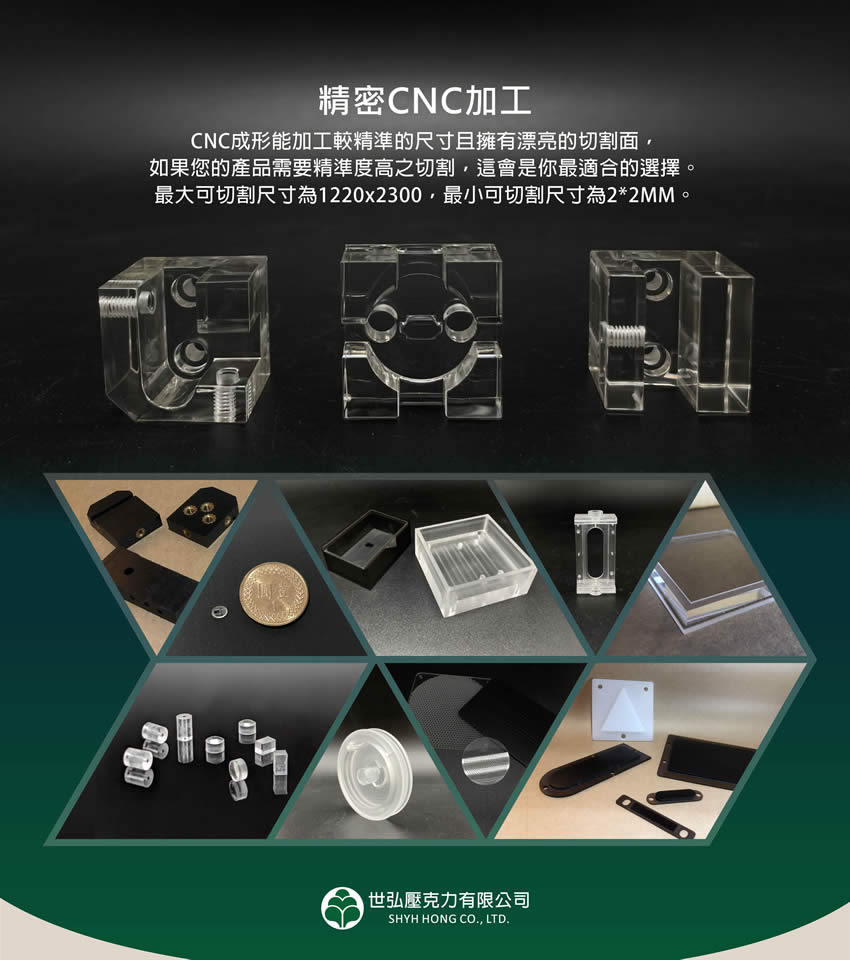

A.專業服務-精密CNC加工

CNC成形能加工較精準的尺寸,且擁有漂亮的切割面,如果您的產品需要精準度高之切割,這會是你最適合的選擇。最大可切割尺寸為1220*2300。

台北CNC細孔加工推薦,台北CNC細溝加工推薦,台北CNC微流體塑膠加工推薦,台北CNC微加工推薦,台北CNC微小加工推薦,台北CNC細小加工推薦,台北CNC塑膠流體推薦,台北CNC微流道加工推薦,台北CNC微管道加工推薦,台北三重CNC細孔加工推薦,台北三重CNC細溝加工推薦,台北三重CNC微流體塑膠加工推薦,台北三重CNC微加工推薦,台北三重CNC微小加工推薦,台北三重CNC細小加工推薦,台北三重CNC塑膠流體推薦,台北三重CNC微流道加工推薦,台北三重CNC微管道加工推薦,新竹CNC細孔加工推薦

好文賞析

好文01

有人把老師比作燈塔,把學生比作航船。隨著時間的推移,年歲漸長,我越來越覺得這個比喻貼切。我們如同一艘艘航船在生活的海洋上橫渡,當狂風惡浪襲擊時,老師的教誨像是燈塔給我們信心與力量。 我離開小學已經二十多年了,總是想起小學的數學老師譚老師。有時候,我覺得自己還是一名小學生,譚老師仍然在講臺上給我們聲若洪鐘地講課。 譚老師身材魁梧,寬額濃眉,留著板寸頭,下頜蓄著黑黑的胡須。他經常身穿一件灰色的夾克衫,看上去嚴肅而穩健。我們透過教室的玻璃窗望到他掂著課本走了過來,頓時停止喧嘩,將課本攤在課桌上溫習功課。他的腳步伴著悠揚的電鈴聲邁進教室。他總是那么準時,腳步像是鐘表的指針。 他健步走上講臺,背過身在黑板上迅速寫了三道演算題。他轉過身的時候目光橫掃整個教室。由于班上學生坐得滿滿的,他不能記住每個學生的名字,就隨口說某排某號。班上的每個人都有一個坐標,大家對號走上講臺做題。 當同學們的眼睛像聚光燈似的瞄準我的時候,我才恍然明白我也被譚老師點中座號了。我慌慌忙忙站起來走上講臺,由于課下沒有練習,面對著黑板上的那道演算題頭腦混沌,毫無思路。我捏著粉筆,茫然失措地站在講臺上。旁邊的一個同學下筆敏捷,居然三下五除二將演算題做了出來。他將粉筆扔在講桌上,氣勢軒昂地走下講臺。 最后只剩下我一個人孤零零地站在黑板前,抓耳撓腮不知道怎么寫。我心焦火燎,臉頰和脖頸漲得通紅。 譚老師瞅了我一眼說:“這道題我昨天講過。你沒有好好聽講,課下也不練習,才會做不出來的。你先站在旁邊聽我講。”他說著,拈起粉筆邊寫邊講,講完之后又用黑板擦抹去答案,讓我重新做那道題。 在眾目睽睽之下,我摸索著老師講解的步驟做出了答案,然后低著頭、紅著臉走下講臺。 譚老師望著黑板上我寫的演算步驟,微笑著點了點頭說:“人的智商相差無幾,關鍵是后天的努力。笨鳥先飛,天道酬勤。我們只要努力、認真去做一件事情總會成功的。” 二十多年的光陰在歲月的長河里好像只是微風吹過的一絲漣漪,輕輕閃動一下便消失了蹤影。 我們已經離開校園在職場上摸爬滾打。有一天我們小學的幾個同學聚會,大家漫無邊際地胡吹亂嗙。我將話題轉移到譚老師身上。一個同學說譚老師已經退休七八年了,頭發都白了。他近些年身體不好,深居簡出。我聽后驚愕于時光流逝的無情,感嘆人世的變化。 amp;#160; 我總是想起譚老師那天說的“笨鳥先飛,天道酬勤”那些話。 那些話一直鞭策我要努力,要勤奮。 我常常覺得世界是一個大課堂,在世界上每個人都有一個坐標。時間是一位嚴苛而公正的老師,不同的階段給我們不同的命題。面對這些命題,我們要像學生似的努力完成使命,努力履行責任,努力取得好的成績。 >>>更多美文:原創散文

好文02

誰動了“我們的”奶酪 文/呂玉環 我們每個人其實都擁有或曾經擁有許多塊奶酪,這些奶酪,都有隨時被他人“動了”的可能。接下來我要寫的就是發生在我自己和我周圍許多人身上的“奶酪被動了”的故事。 No.1 誰動了“我” 的奶酪 我師專畢業之后服從分配來到了我的第一個工作單位C站,我得到的第一份奶酪是我一個月的工資41.5元。我把這塊奶酪分作三份,給了姥姥20元,因為姥姥是最愛我的人,也是我最愛的人;給了媽媽20元,因為我觀念里我們家所有人掙的錢都要上交,然后由媽媽統一分配使用;我自己留了1.5元,算是我的小金庫里的第一桶金。當時的我也并不覺得這份奶酪有多大,但我知道,以后我會每個月按時足額得到它,這就是我奮斗多年想要的“鐵飯碗”,所以我很知足。 上交媽媽的那份奶酪,媽媽又退還給了我,她讓我自己掙錢省著花,積攢點兒留著結婚用。那時的物價很低,一斤肉才幾毛錢,我的41.5元,一個月用下來綽綽有余。 以后,我便有了自己的家。我的C站沒有合適的房子,因此我的家安在老公單位里。這是一間修葺一新的近20平米的平房,對于從中學時代起住了多年大集體宿舍的我來說,有一個這么大的獨立空間簡直是一步登天。美中不足的是,我的C站離我的家較遠。連接兩個地點的捷徑是一條窄窄的土路,約3公里,坑洼不平,平時還好,只不過騎自行車有點顛罷了,遇到雨雪天氣就要繞很遠很遠的路才能回家,現在我還清晰地記得,晚自習后下班回家,騎車走在雪后的冰凌上,滑倒后摔得痛痛的滋味兒。 再后來,我們有了女兒,上班下班很多時間跑在路上,老公又經常出差,生活頓時忙碌了起來。而此時,距老公單位200米處建好了一所鄉鎮中學D站,我便動了心思,申請調入了D站。 從C站調入D站,從縣城來到了鄉鎮,從高中下放到初中,現在想來,這是一個多么愚蠢的決定啊!但我當時卻不這樣認為,反而覺得自己撿了一個大便宜:鄉鎮中學怎么了?D站比C站輕松多了,奶酪又不少領。最重要的是我離家近,照顧孩子方便了,這是多好的事啊!我陶醉在自己的自以為是之中,我認為我的奶酪會一直在,沒有人會剝奪它,甚至認為我的奶酪會一年比一年多。 然而,我錯了。那一年,那個月,我沒有拿到我的奶酪,我只拿到了一份縣財政局開的借據:鐵路集資借款240元。據說是市里縣里要建鐵路通火車,資金不夠,向公職人員借款。因為是工作以來第一次發生這種事,也因為覺得自己家鄉修鐵路通火車確是一件大好事,自己應該出份力,所以并沒有太多想法。 沒想到,第二年,我們又被縣財政局借走了240元,以同樣的理由。這一次,我開始不高興了,一來切身體會到上一年被借走了240元奶酪,確實影響到了日常生活,有好幾個月都要比平時更省吃儉用些;二來一年過去了,別說鐵路和火車,就是一塊枕木一顆石子也沒看到。可是,沒辦法,高興不高興,錢是該被“借”還要被“借”的。 這兩張借款單據,至今還放在我抽屜的最底層。時間已經過去了20多年,我已不期待有償還的那一天,我之所以還好好保存它,只想做一個時代的記憶,讓它提示我們,無論我們的國家還是我們個人,有一段時間,日子過得都很拮據。 奶酪被借走一年之后,我的D站不能按時發工資了,先是從月中拖到月底,后來要拖到下個月,再下個月,甚至更久,并且幾乎每個月的工資都會以“教育附加”“工會費”“大型項目建設費”等這理由那理由被扣掉幾十乃至上百元。那時,大家在辦公室里討論最多的話題是:這個月發工資了嗎?什么時候發工資啊?每當財務室通知老師們領工資的時候,我心里都惴惴的想:這個月不會又扣什么費吧?因為一份奶酪已經等了很久才遲遲到手,唯恐再被切掉哪怕一點點——我在等著這點奶酪糊口度日呢! 到了九十年代末,不斷有偏遠鄉鎮傳來的消息,哪里工資只發90%了,哪里只發80%了,老師們每天惶惶地祈禱著:我們鄉鎮可千萬別這樣啊!然而,不幸并不因為你的膽怯遠離你,這一天,“狼”還是來了,而且來勢更兇,我的奶酪已經不是被拖欠或被切掉一點點的問題,而是被人揮刀劈走了近1/3。2000年前后,我們只領應得工資的70%。 沒有比較就沒有傷害,當我的奶酪變得越來越小越來越少的時候,縣城里的公職人員卻領著全額的工資;當我還在兩間小平房里凍得瑟瑟發抖的時候,我原來工作過的C站卻建起了宿舍樓通了暖氣。我的心開始作痛,就像有一把鈍刀,“刺啦刺啦”地在胸口上來回割著。我意識到,我不能坐以待斃。我要去尋找奶酪,我要逃離D站,可是,哪里有奶酪呢?我身處迷宮的深處,逡巡四周,嗅不到一點兒奶酪的氣息。 天不絕人!世紀初的那個初夏的一天,我突然在報紙上看到F站面向全國公開招聘教師,這是一所省重點中學,我向往已久。我果斷地報了名。好在在D站的許多年里,不管奶酪多少,我都沒有放棄讀書學習。經過嚴格的初試、復式、筆試、面試,我接到了F站的正式錄用通知。 我興沖沖地拿著“商調函”去負責管理我檔案的衙門申請檔案調動。衙門領導皺著眉面無表情地問我:為什么要走?我回答:我想要更好的生活!領導黑著臉回答:不放!我吃了閉門羹。有人給我出主意說,領導就是想要點好處,給他送點禮他就放人了。我不肯,不是不舍得,而是我手里的奶酪實在少得可憐,我無禮可送。最后,我去求助在衙門里工作的我高中時的恩師,不知我的恩師用了什么辦法最終幫我拿到了我的檔案。 就這樣,我逃離了工作十余年的D站,來到了F站。雖然初來F站那幾年工作壓力很大,雖然每天幾乎從早6:00點工作到晚11:00點,雖然有好幾年我們一起應聘來的伙伴都是名不正言不順的編制外人員,但我毫無怨言,因為我每個月可以按時拿到比D站多得多的奶酪,而且不必擔心哪天奶酪會被蠶食甚至消失。一種生活的踏實感代替了朝不保夕的惶恐感,足矣。只是,多年來,我每天都把運動衣穿在身上,把慢跑鞋穿在腳上,并且把它們束緊,不敢有絲毫懈怠,直到現在。 No.2 誰動了“我老公” 的奶酪 老公是理科男,上世紀八十年代初,他畢業之后服從分配來到了他的C站——位于縣城城郊的一家工廠工作。他是那個單位分配去的第一個有學歷的人,因此備受青睞。再加上他本來就是個勤勞、踏實、能干的人,所以,工作不滿一年,不滿22歲的他就做了車間主任;之后不到兩年做了工廠的技術科長;幾年之后,領導提拔他為負責全廠生產和技術的總工程師。應該說他在C站工作得如魚得水。 那個C站,雖然規模小,可效益很不錯。職工少奶酪大,在我們那個小縣城里是首屈一指的好單位。上個世紀80年代,老公一年的獎金就能拿到600——1000元,幾乎相當于一個人全年工資的總額;住著單位的房子,水電費由單位承擔;老公經常出差,單位有出差補貼,一天大約七八塊錢,天長日久算起來也是一個不小的收入。有了這么多的奶酪,我家的日子自然過得蠻滋潤。 那時,一方面我們剛建立家庭,白手起家,許多東西需要添置;再者年輕不更事,不知道后顧之憂,掙多少就花掉多少。 也是因為年輕,我們浪漫的激情還在,老公每次出差都會計算他應得的補貼,把它買成禮物給我帶回來。用他自己的話說:“這是天上掉下來的餡餅,得吃掉它。”記得老公先后幾年里買回來的比較貴重的禮物有:一件緞面旗袍;兩套呢料套裙;一套美加凈化妝品;幾件首飾。買得最多的是書,還有許多零七碎八的東西。這些現在看來都是平常東西,可在上個世紀80年代末90年代初,卻驚得我的同事們瞠目結舌。等有了女兒,給女兒買禮物成了他每次出差的一大樂事。吃的、穿的、玩兒的、用的、寫的、讀的,一應俱全,所以女兒養成了一個習慣,爸爸出差回來,她的第一件事兒就是趕緊翻爸爸的包兒,找爸爸帶回來的禮物。買這些東西,用的是工資以外的出差補貼,并且老公有個原則:補貼多少就花多少,絕不超支,所以,并沒有影響到我們的正常生活。 女兒五六歲的時候,我們用家里的所有積蓄2500多元,給女兒買了一架卡西歐電子琴;又積攢了兩年,買了一把價格不菲的烏木二胡,并且以每次20元的輔導費請了一位音樂老師做家教。 不只是我家的日子過得不錯,老公單位所有職工生活得都很愜意。那時侯一個單位就是一個小社會,生產區、住宅區、幼兒園、食堂、商店甚至菜市場等一應俱全,是真正的大雜院。老公單位也是如此。記得他們單位有一道獨特的風景線——賣蔬菜、水果以及魚、肉、熟食的小商販每天一大早就蹲在廠里吆喝叫賣,一到下班時間,各樣小攤兒便會被圍個水泄不通。然后,你會看到提著各種各樣食品的職工源源不斷地往家走,臉上寫著滿足。 逢年過節,人們更是喜氣。職工們大兜小包兒地往家領東西,雞、鴨、魚、肉、蛋、米、面全有,這是單位發的福利。 我家隔壁住著一戶韓姓人家,小夫妻都和老公在一個單位工作。他們的兒子比我女兒大三個月,孩子的奶奶經常抱著孫子到我家串門。有一件事我印象很深,有一天那個鄰居奶奶不無自豪地對我說:我孫子真有福!天天喝奶粉;他爸媽一年給他存500塊錢,到他長大結婚的時候能存到1萬多,足夠孩子用了;孫子長大后還能接爸爸媽媽的班兒繼續在廠里上班呢!我當時也是見識短淺,覺得老太太說得挺有道理,嘴上不說心里也得意地想:我的女兒長大了也能接爸爸的班兒。 單位里職工們還有一個特別的福利——職工子女們上學放學有專車接送。這既省卻了家長接送孩子的辛勞,孩子們也風吹不著雨淋不著,自然也比別的孩子神氣許多。 所有的這一切,都是因為老公的單位有一個大奶酪。 老公的單位效益好奶酪多,人們自然爭相往里擠。縣里頭頭腦腦的老婆孩子七大姑八大姨甚至七大姑八大姨的三姑六舅,都擠破頭地往里鉆。整個單位成了縣里各級領導人物的根據地,有什么花費也來找單位報銷。有這么多領導賞光,企業也風光,再說企業是國營的,領導也樂得送人情。小小一個企業,短短幾年內就塞進了幾百人,由老公進廠時的不足200人,迅速膨脹到近1000人。 分吃奶酪的人一下子多了許多,可奶酪卻沒有膨脹得這么快。企業領導不得不拿起小刀兒,從每個職工的奶酪上切下一塊兒再切下一塊兒。于是,漸漸的,職工的獎金少了,不久就沒有了;接下來,福利也少了,過年過節再也沒有魚肉提回家了;再后來,職工生病的醫療費不給報銷了,水電費要自己掏腰包了;再后來,國家實行了房改政策,住房也要自己交房租了,甚至要自己花錢買房住了;再后來,工資不能按時足額發放了,職工的養老保險醫療保險不給繳納了;直到最后,工廠的機器不轉了,職工們不能領到工資了。 擺在老公面前的大奶酪就這樣越來越小以致最后一點渣兒都不剩了。職工們開始失落,沒有了原來的得意;可是人們仍然每天按時去上班,好像比原來更熱愛工作了。只是去了沒活兒干,在車間、辦公室里喝茶、聊天、打撲克、下象棋。后來大家就有些怨怒,以致湊在一塊兒開始罵天罵地罵娘了。不過人們仍在等待,大家一致認為,天塌下來有高個子頂著,上頭不會把這么大個企業這么多人撂在那里不管,早晚會有一個“大救星”出現;再說誰把企業搞成這樣誰就得負責,欠職工們的早晚得還給大伙兒。 等了很久,人們才發現,領導雖然還在辦公室里坐著,可是每天愁眉苦臉,要賬的擠破門檻兒,他泥菩薩過河自身難保,根本不會伸出手來撐起哪怕巴掌大的一塊兒天。最后,人們不得不承認,那吃了許多年的美味的大奶酪真的永遠和他們拜拜了。 于是人們有些坐不住了,頭腦靈活的開始行動。有關系的往別的單位調,有儲蓄的自己經商干點兒買賣,有手藝的去找點兒手藝活兒,有體力的去找點兒體力活兒,人總得要吃飯啊。 老公屬于有技術的一類,他承包了單位里的一個車間,領著十幾個弟兄干了起來。他們齊心合力沒黑沒白地苦干,一年下來竟盈利上百萬,除去上繳給國家的利稅,再除去上交給單位的承包費,還有二三十萬的盈余。本來承包時老公和單位訂有協議,如果掙了錢,除去該上繳上交的部分之外,其余的可以歸自己所有。本來老公也許諾給一起干的兄弟們,如果掙了錢,大家一起分。可是年底結帳的時候,單位領導反悔了,說什么也不舍得拿出那幾十萬元給老公和他的弟兄們了。就這樣,老公領著兄弟們苦干了一年,除了工資,多余的一分錢也沒得到。 這一瓢涼水,把老公澆了個透心涼。他徹底失望了,他說他想走,離開這個沒有了奶酪的C站,去迷宮里闖一闖。 這個抉擇對老公來說當然是痛苦的。老公一畢業就在這個單位工作,這個單位培養了他,他也把他最美好的青春和最旺盛的精力都奉獻給了這個企業,這個企業里的一磚一瓦幾乎都凝結著他的汗水,他對它有著很深的感情。雖然幾年來企業越來越不景氣,他從來沒有說過要離開它。但是,情感不能填飽肚子,老公還是戀戀不舍地離開了C站。 老公離開C站來到D站。這是一個大大的奶酪房,只是可惜里邊的奶酪很少,房主實行的是家族式管理,游戲規則很不規范,老公預感到了危機,在這里工作了近兩年之后,他悄然退出。好在無論是在C站還是在D站,他都不是《奶酪》里的“哼哼”,他學了一身的技術,練就了吃苦耐勞的本領,而且在D站這兩年,他一直關注著迷宮外的情況,這樣,很順利地,他又來到了F站。 當時的F站,效益還不錯,職工的收益也比較可觀,可惜站長是個比較主觀的人,忽然有一天覺得搞生產賺錢太慢,要搞什么期貨貿易。老公覺得期貨貿易風險太大,便直言勸阻,可惜老板聽不進任何意見,于是老公決定及早抽身。在F站工作了8個月后,老公離開了。事實證明老公的退出是正確的,他離開不久,這家企業便徹底關門歇業了。 老公在迷宮里繼續蝸行摸索,他來到了我們今天所在的這座城市,找到N站。在這里他發現了比較大的奶酪,足夠日常生活享用。他略略地喘了口氣放松了些。 也許是幾年里數次“奶酪”丟失的緣故,老公已經成了驚弓之鳥,他一邊享用著美味的奶酪,一邊憂心忡忡地擔心著哪一天N站的奶酪會越變越少。所以,他每天都把運動衣穿在身上,把慢跑鞋掛在脖子上,隨時準備走向迷宮的更深處。 去年,老公已經年滿五十五周歲,按N站的規定,五十五周歲應該離崗退休了。可因為老公有技術懂生產,N站領導覺得他還有余熱可以發揮,便動員老公留下來繼續工作。老公也是個愛工作甚于一切的人,又覺得卻之不恭,何況留下來繼續工作,每年可以拿到更多的奶酪,便欣然接受公司的返聘繼續留在N站工作。 按說,卸掉了身上的重擔,沒有了嚴格的紀律約束和工作壓力,還能享用不錯的奶酪,老公應該很開心才對,然而,一年來,他似乎過得并不快樂。他先是覺得自己在N站成了可有可無的人;繼而認為自己理論上是個已經離開N站的人,再享用N站的奶酪,有種多吃多占的內疚感。我勸老公,已經辛苦工作了一輩子,不開心咱就不干了,回家安度晚年吧。不想,老公斷然否定:那怎么行?那我不成了“哼哼”了嗎! 老公不肯脫下他身上的運動衣和腳上的慢跑鞋,他要走出去,靠自己的能力尋找下一個奶酪站。我知道,我是勸不住老公的,因為今天的老公,不再在乎奶酪的大小多少,而只在乎他自己是否還能在迷宮里奔跑。 也罷,人各有志,由他去吧! No.3 誰動了“他” 的奶酪 “他”是我老公的發小。他可真是個老實厚道的人,不善言談,又不善交際,可待人真的是很實誠。高中畢業他考入一所中專學校。 在我們參加高考那個年代,在我們那種教育落后的地方,特別是在我們那落后地方的那所落后學校里,能考上學的,不論是大學還是中專都是鳳毛麟角的。 我的意思是說,我老公的這位發小素質其實是很不錯的。 中專畢業后,他被分配到了他的C站——我們縣里的一家企業,做技術工作。那時企業里的專業技術人員奇缺,也許是“物以稀為貴”的原因吧,他在C站還是很受重用的。他所在的C站效益不算太好,可正常發工資沒有問題,奶酪足夠裹腹之用。不久,他輕而易舉地在廠里找了一個女工結婚了;又不久,有了一個可愛的女兒。日子就這樣不抑不揚地過著。 如果他一直這樣安分守己地在C站干下去,也許日子不會太難過,可是,他總覺得自己學的專業在廠里不對口,不能發揮自己的特長;自己是堂堂正正的中專生,找個一般女工做老婆有些掉價,所以他感覺時時事事不滿意。 后來他夫妻倆都想辦法離開了C站去了D站,D站是我們縣里的另一家企業,在這里他可以發揮他所學的專長了。D站本來效益就不太好,職工多奶酪少,又趕上那幾年企業嚴重滑坡,所以從到D站那天開始,他的日子反倒一天不如一天。工作上不順利,回家就看什么都不順眼。和妻子本來就沒有深厚的感情基礎,再加上他有一點自以為是,總覺得人家配不上他,所以從不給老婆好臉色看,夫妻關系弄得很緊張。 這一切都讓他很苦惱。 后來,D站終于破產倒閉賣給了私人老板,他和妻子同時下崗,一夜之間一家人便沒了飯碗。 沒有奶酪的日子很難熬。那段時間他的苦悶我是親見的。那時我還沒離開我們那個小縣城,他沒事干很無聊,經常去我家坐坐。因為他和老公都不善言辭,所以去了也往往是干坐著。他好喝酒,老公卻幾乎滴酒不沾,所以,我常給他弄上兩個小菜,他也不客氣地自斟自飲。老公也曾給他找了一家私人小企業,讓他去干點兒活兒。他去看了看,覺得不合適,沒有去。 后來,他和別人合伙租房開了一家小店,賣五金配件做裝飾裝修。他本來就是一個實在人,幾乎沒有多少經商的心計;再加上他本錢少,租的門面小,并且店鋪藏在巷子的最深處,自然買賣就少,一天的進項是很有限的。有時,親戚朋友給他聯系點活兒,他理論學得好,可動手能力差,活兒往往做得不令人滿意。那一年,我家曾請他做了一套廚具,做成后卻無論如何也安裝不上,他橫豎比劃了半天,看看實在裝不上,抄起我家的切菜刀朝墻壁“咔咔”就是一通砍斫。我和他開玩笑說:“你這叫‘削足適履’!”他也只是嘿嘿直笑。 既如此,他的買賣當然也就可想而知了。 貧賤夫妻事事哀,那段時間,他們夫妻的關系也很緊張。兩口子天天慪氣,互相指責,誰也不給誰好臉色,日子過得實在了無生趣。我和老公曾分別做他們夫妻的工作,短時間內還真奏效。有一次,夫妻倆高高興興來我家玩兒,他的妻子還悄悄和我說:他比以前好多了!我曾許諾她,我會一直監督他們的婚姻,永遠幫助她。可惜,我離開我們的小縣城之后,我的許諾成了空頭支票。 幾年前的一個春節,我和老公一起回去參加同鄉聚會,又見到了他。在西裝革履、油頭粉面的同鄉堆兒里,他顯得很不協調。他穿著一件夾克衫,里面是手織的粗線毛衣。酒席上,他喝高了。 聚會結束后,我和老公本想到他的家里去敘敘舊,可是,進了他居住的大院,卻發現到處是垃圾,小路坑洼不平,他又住在院子深處,車根本就無法拐進去。這樣我們只好換了一個同鄉家說話兒。他說:你們走后,我覺得失去很多,沒處訴苦了,也沒人給我們兩口子勸架了。他說這話的時候,我發現他的眼圈兒紅紅的。我知道,他的話里沒有假。我們告別的時候,他站在街上目送我們。很遠很遠了,我還能從車窗里看到他模糊的身影。 去年,他的女兒結婚,我和老公一起去參加婚宴。宴會結束后,他和老婆挽留我們去他家里坐坐。他離開了那個住了二十幾年的破敗的大院兒,買了新房子。看到他的新居,我們很為他高興,他卻說:“有什么高興的?買房子的錢一部分是女兒的彩禮錢,一部分是貸的款。人家孩子結婚,爸媽有的陪送房子有的陪送車,我們反而用了孩子的錢,我們這是當的什么父母啊!干了一輩子,臨老還落了一身的債。”他說這些話的時候,看起來很愧疚很傷心。我看著他的神情,覺得很心疼,卻找不到一句話安慰他,只是心里默念:挺住!堅持!別放棄! 日子過到現在,我不得不承認,“他”一直沒有找到他生活中的大奶酪。公平的講,他當然不是《奶酪》里敏捷的“嗅嗅”和“匆匆”,可他也不是懶惰的“哼哼”啊!怎么奶酪就總是與他擦肩而過呢?迷宮啊,請別再為難他,打開一扇門,讓他得到屬于他的那份奶酪吧! No.4 誰動了“他們” 的奶酪 “他們”是我老公C站工作時單位的同事,我姑且叫他們黑土和白云吧。黑土和白云一家五口人,夫妻倆和三個孩子。這是極善良極熱愛生活的一家人。他們夫妻雖然比我們大七八歲,但并沒影響我們大家成為朋友。 黑土年輕時在東北的一個林場工作。那時的東北,樹木叢生,森林茂密,樹木像山的頭發,人們總認為是斬不盡殺不絕的,所以想砍就砍,想伐就伐,想砍伐多少就砍伐多少。伐樹賣錢,幾乎是無本買賣。林場職工的生活當然是富足的。 當許多山的頭發被拔得稀疏,頭皮都裸露了出來的時候,國家終于認識到不能這樣濫砍亂伐下去了,于是下令封山育林。這讓林場職工措手不及,人們根本沒想到有一天山上還會沒樹可砍可伐,或者說有樹不能砍伐了。林場的日子難過起來,黑土下崗了。 黑土的老家在山東,上世紀九十年代初,他挈婦將雛舉家遷回了山東。畢竟林場的職工也是國家正式工人,找找關系,很快就安排到老公的單位C站工作了。不僅如此,他們還似乎因禍得福,一直做家庭主婦的白云居然也在C站謀得了一份工作。 來到C站的最初兩年,C站效益好奶酪大,他們從東北帶回的家底也厚實,再加上夫婦倆很會精打細算,所以日子過得很殷實。90年代初,他們家彩電、冰箱、洗衣機一應俱全,日子過得有滋有味兒。 漸漸的,C站越來越不景氣,幾年后他們夫妻同時下崗。 老公曾勸他們別等別靠,趕快找點兒事做,可兩人習慣了公有制帶來的便利,把原來的大奶酪看作煮熟的鴨子,他們不相信這煮熟的鴨子還真的飛了不成。老公離開C站的時候黑土還勸阻說:“再等等吧,我就不信,這么大個攤子,上頭會扔在這兒不管,肯定有個說法。”他們總覺得天無絕人之路,天天盼著上頭給他們個說法。 房漏偏遭連陰雨,恰在此時,黑土得了嚴重的腰椎病,好幾個月不能下床;白云肚子里長了個大瘤子,做了子宮切除術。這些不幸大傷了一家的元氣。再說,孩子們也都到了讀書花錢的年齡。所謂坐吃山空,很快,他們家的生活便由小康墜入了困頓。 在我們離開縣城離開黑土白云五六年的時間里,因為他們家沒有電話,我們兩家幾乎沒有聯系。不過我的心里一直惦記著他們一家,希望他們能過得好。 2006年,我們家買了車,那年冬天的一個周末,我和老公專門開車回去看望他們。他們看到我們非常開心,而我們看到他們卻感覺很心酸。 他們還住在原來單位分給他們的那個小院里,可小院兒明顯的破敗了;院子里擺放著十幾口大缸,里邊全是腌漬的咸菜和蝦醬。房間里倒是安裝著土暖氣,可燒暖氣的爐子卻是我們到了之后才點著的,所以屋子里很冷。 從黑土白云的你一言我一語里,我了解了幾年里他們的基本生活狀況。 我們離開C站后不久,他們等靠不住了,想出來找點事做,可是因為年齡偏大了些,又沒有一技之長,找到合適的工作很難。黑土在這家企業干半年,去那家企業干六個月,所得總不夠一家人的花銷。再后來,他們終于明白那飛走的鴨子再也不會飛回來了,這才死了心,決定不再等靠,靜下心來盤算日子的過法。 夫妻倆在一家棉紡廠的門前租了間屋子,支了個攤兒,點起火爐烤起了大餅。一段時間后發現不足以養家糊口,白云留下賣大餅,黑土出去賣小菜兒,一干就是五六年。 黑土看起來又黑又老,他每天騎著三輪摩托車走村串巷賣小菜兒,風刀霜劍在他的臉上刻下了深深的印痕,可畢竟還算健康。白云已經累得渾身都是病,她穿著一件當時農村流行的套頭的黑棉襖,臟兮兮的。她自己解釋說,因為全身貼著膏藥,抹著藥水兒,不能穿干凈的衣服。(這我信!他們夫妻的干凈整潔我見過,原來的家里真可謂纖塵不染。)她拉開棉襖的后拉鏈讓我看她的后背,我只能用兩個詞來形容——血肉模糊,慘不忍睹。她說,她得了頸椎病,疼得厲害,到大醫院里去治醫療費太貴,打聽到一個偏方,抹一種藥水,說可以把有病的地方爛掉。她已經抹了一個多月,還需要一個月的時間病就能好了。我親眼看著她的婆婆把紫紅的藥水用刷子涂抹在已經潰爛模糊的血肉上。 他們的大女兒已經結婚,跟著開大貨車的對象跑運輸,邋遢得就像個農村大嫂。想當年,這孩子那么時尚,又愛追星,特別喜歡歌唱演員白雪。白雪在濟南開演唱會,她瞞著她爸媽偷偷去見白雪,還得到了白雪的親筆簽名,回來后興奮了好多天。 他們的小女兒,和我的女兒一般大。在學校讀書的時候,學習也不錯,后來卻不肯用功,結果高中畢業考學連專科線也沒上。黑土和白云花錢讓他去了一所職業學校,可是,她讀了不到兩個月就再也不肯讀下去了。回來后,在一個小織布廠打工。她媽媽不無羨慕的說:“看你的孩子多有出息,我這孩子自己不爭氣,一輩子就在這里受大累吧。其實我們是砸鍋賣鐵都想供她上學的。” 二女兒高中畢業考上了一所大學的專科,學習很勤奮,去年又專升本。他們把希望都寄托到了二女兒的身上,說:“就盼這老二有出息了。”只有說起他們的二女兒,夫妻倆臉上才有了光彩。 中午吃飯,黑土置辦了八九個菜,熱情地勸我們多吃些,我卻食不下咽,勉強吃了幾口就放下了筷子。 我們去時,帶去了一大兜排骨,一大兜雞蛋,一塊米色羊絨布料。黑土看了排骨說:已經好久沒買排骨吃了(可我分明還記得他幾年前說過的一句話:在東北林場的時候,一般的肉都吃膩了,不是“靠骨肉”都不吃)。白云看了布料高興地說:她早就喜歡一件羊絨外套,可一直沒舍得買(我還記得初見她的那一年,她一個快四十歲的女人,穿一件大花兒連衣裙,在當時是很惹眼的)。 那一次見面之后,我們彼此留了電話,過一段時間我們就會打一通電話問問他們的情況。他們說:小買賣越來越不好做,可是每年上繳的的養老保險費卻越來越高,他們都快撐不住了。老公鼓勵他們:無論如何要堅持把養老保險繳夠,這樣退休后可以領到相對多一點的退休金,晚年的生活才有保障。 又過了兩三年,有一天老公接到黑土的電話,他說他們實在干不動了,想找找人辦個病退。提前退休既可以拿到退休金,又可以每年不再自己繳納養老保險,這樣里出外進就有好幾萬,希望老公幫幫忙。然而,老公做技術的出身,平時不屑更不擅長和官場的人周旋,所以沒有這方面的資源可以利用。黑土的這個請求著實讓老公為難了一陣子卻沒幫上他什么。 終于,他們熬到了退休年齡,夫妻都辦理了正式退休手續。現在,夫妻倆每人都能領到每月2000元左右的退休金,生活有了基本保障。他們的小買賣也都不做了,因為不再過度勞累,身體和精神反而比前幾年要好許多。他們也像一般退休老人一樣,給孩子們照看下一代成了最重要的任務。雖然他們依然經常說很累,但能感覺到他們生活得很滿足。 有人說:人的命天注定。 有人說:三分天注定,七分靠打拼。 有人說:我命由我不由天。 …… 每個時代有每個時代的命運,每個人有每個人的人生。人生到底該是什么樣子呢?我曾翻來覆去的思索,卻不知道答案是什么…… 作者簡介 呂玉環 ,筆名:紫石凝英,山東省濱州市人。現供職于山東省北鎮中學。中學高級語文教師。愛好文學,熱愛生活。 +10我喜歡

好文03

饑餓記憶 文 | 黎化 生于五十年代,最刻骨銘心的記憶,當是忍饑挨餓的感受了! 說六個親身經歷的小故事。 熱水瓶里的粥 1960年,鄉間一片沉寂。餓得有氣無力的人們,似乎連哭泣、抱怨、罵娘的力氣也沒了。 生產隊的食堂還在辦。雖說是“紅旗食堂”,一日三餐卻幾乎都是麥粯胡蘿卜湯。孩子們都餓得三根筋撐著頭,眼睛大得比例失調。 一天半夜里,睡得迷迷糊糊的我被媽媽輕聲呼叫和一股濃濃的香味同時喚醒。睜開眼,只見媽媽端一碗白米粥立在床前,讓我和兩個妹妹輪流著一人扒一口。 大喜過望,吃相肯定不雅。三輪過后,碗也就見了底。粥,厚篤篤;米,鼓脹脹;粥湯,也黏乎乎的。這輩子吃過的粥少說有萬兒八千碗了吧?唯有那碗粥至今難忘。記得吃完粥,我還伸指頭把碗刮了一遍。 連續一個多月,每天半夜里我們兄妹都能享受到幾口香噴噴。 那會兒,家家戶戶都沒有鍋。粥是媽媽晚上抓幾把米放熱水瓶里,然后灌上開水。半夜之后,也就成了包漿粥。 “老張家娃兒半夜起床吃米粥”的事不知怎么傳了出去,盡管是革命烈屬,公社還是來了幾個人,連審問帶搜查,卻是一無所獲——那么點米,前一天就已經吃完了。 至今我也沒鬧明白,父母是從哪弄來的那一小袋大米。 一片紅燒肉 八歲那年,媽媽做了一小碗紅燒肉,我們兄弟姐妹一人一片:二寸長,一寸寛,一公分厚。 肉是肥肉,醬紅色,油亮亮,入口即化。 能吃上肉,絕對值得炫耀!我端著飯碗走出家門,在小伙伴們面前把嘴咂得啪嗒響,惹得一雙雙小眼睛里火星噴濺。 當然不舍得一口吞下去,一次只咬豆粒大一點,盡量延長幸福感。 西街的小鎖比我大七八歲。他走過來,咽了咽口水,忽然一指我身后,說:“那是什么?” 我回過頭,卻什么也沒看到;重新轉過頭來,碗里的肉卻沒了。又氣又急,哭得震天響。 媽媽走過來,卻沒責怪小鎖,把我牽回家。肉,兒女只一人一片,父母根本就沒份。媽媽將我碗里的剩飯倒進鍋里,又倒了一調羹油炒了炒,算是彌補了我的重大損失。 那種有肉吃的幸福和肉沒了的傷心感,此后再也沒體驗過。 乞丐三兄妹 1962年底,食堂已經停辦,農村也漸漸地有了生機。最顯眼的變化是,家家戶戶的煙囪開始冒煙了,讓人感覺溫暖。 臘月的一天傍晚,門前來了三個要飯的兄妹。大哥十五歲,妹妹十二歲,弟弟和我同年,卻比我矮了一頭。大哥敘說:他們家住金余公社,父母前兩年都得浮腫餓死了,在生產隊掙不到工分,分不到糧,只好出來討飯了。 看天色已晚,媽媽安頓他們在我家后屋里住下,并熬了一缽頭粥讓我送去。 兄妹三個的容貌我已沒了印象,但那個小矮弟的一句感嘆,半個世紀來卻一直懸掛在我的耳垂: “han ji 好ce來(粯子好吃呢)!” “han”的發音,須從喉嚨深處吊出來。我最早學會的通東方言也就是這句話。 兄妹仨在我家后屋住了半個多月。每天一大早,哥哥和妹妹都出去討要,小弟也就跟著我玩,和我一起吃午飯。一天我帶他去學校,幾個同學推推搡搡欺負他,我還為他打了一架。 大年三十,兄妹三個背著兩口袋討來的糧食回家,走時候千恩萬謝,大哥還讓小弟改稱我媽干娘。或許是看他個兒太矮小,媽媽沒答應。 記得媽媽后來也打聽過兄妹仨,卻沒了音信。 縣中校的飯 1965年,我從二爻小學破天荒地考取了縣中初中部。 農村來的寄宿生,吃飯是大問題。許多同學背糧來學校,是陳糧是新糧,是潮還是干,有蟲蛀了沒……總要在食堂里折騰一陣。 我家住鎮上,拿好糧找定量戶換點糧票并不費事。 看我會讀書,父母感覺榮耀,每月給我十元錢,算同學中的富裕戶。可是,學校每月的伙食費7.8元(購飯票每斤0.16元,每天的菜金也就剩一毛錢)。另2.2元,要買學習和生活用品,要買信紙信封郵票……恨不得把錢幣劈成兩瓣花。 吃不吃菜無所謂,問題是每天九兩糧實在不夠填肚子。 早上是二兩玉米和米的粥。我曾親眼看到工友從大粥缸里撈出過兩只黑老鼠,扔一邊,然后若無其事地繼續打給學生吃。學生們也沒人大驚小怪。 中午和晚上分別是四兩和三兩飯,綠漆飯盒,蒸得爛爛的。肚子餓,是寄宿生們的共同感受。 高中部同學傳授經驗:吃飯不要嚼,囫圇吞下去,消化慢,能抗餓。聽著似乎有道理,也就照辦。至今我吃飯都很少咀嚼,興許就是那會兒落下的病。 有一天,12歲的我忽發奇想:四兩飯票只能買半盒飯,四兩米爆成炒米花可是一大堆呢!不去食堂,改吃炒米花不挺好?連菜票都省了! 于是,去北洋橋花幾毛錢,一下子爆了五斤米,藏在床頭。開飯時,同學們都去排隊打飯,我泡上兩盒炒米花,放幾粒糖精,果然吃得直打飽嗝。 不料兩三天吃下來,饑餓感更強烈。炒米花連開水灌進肚子里,一堂課沒上完就全化作了尿。于是一下課就匆匆跑回宿舍,抓幾把炒米捂進嘴里,再跑回教室去上課……幸好,一天晚自習,幾個同學把我床頭的炒米花全偷著分吃了,重又把我趕回了食堂。 縣中學生食堂的菜,唯一留下印象的是糖醋帶魚,記得是兩毛錢一份,有四五塊呢! 軍營第一餐 “全國山河一片紅”,我也初中畢業了。 兩個月后,我正爬在公社建筑站的腳手架上畫一幅木刻宣傳畫,兩個接兵的路過,很驚奇,問我愿不愿意當兵。天上掉餡餅的大好事,我太、太、太愿意了!也不知他們怎么運作的,沒體檢就直接讓我入伍了。 幾百號新兵從南京上了悶罐子火車,一路“咣當咣當”了三四個晝夜,終于在青海高原下了車。 幾天一直吃的是冷饅頭,喝的是涼開水,新兵們都渴望著到部隊能美美地吃一頓。西北老百姓稱當兵的“吃糧人”,很確切,那會兒許多戰士就是沖著能吃飽來部隊的。 到塔爾寺新兵連軍營已經是傍晚,炊事員早就做好了土豆片煮面條裝在鐵桶里。沒等開飯號吹響,大伙便餓狼般撲過去,顧不上用勺子,直接把碗伸進鐵桶里畚一碗就呼呼地吃起來。 咱可是文化兵,當然得矜持點不是?不屑于和那些“餓牢里出來的”搶吃的!沒想到,新兵們也不謙讓謙讓,連畚三四碗,幾大桶面條很快見了底,我連口面湯也沒喝上。那股子糾結,弄得我和幾個學生兵滿臉都是雙眼皮。 很快,炊事員又抬著幾大桶面條走過來。這回我顧不上裝逼了,第一個沖上去,把勺子搶在手;后面的兵蜂涌過來,不知怎么把我的棉絨軍帽擠落在桶里了……天寒地凍,沒棉帽戴可是大麻煩!入伍頭一頓飯,搶面條吃竟然帽子也掉桶里,夠丟人的!15歲的我委屈地哭起來。 幸好指導員連夜把我帽子放牛糞火爐上烤干,第二天一早就送來了床前;只是,絨毛上沾了一層白白的干面湯疤。 十斤面條 17歲那年,我入了黨,當上了班長并代理排長。 星期天一大早,牛皮哄哄的副連長叫上二排長、我和一老兵,背幾桿五六式步槍去后山里打獵,說是為連里改善改善伙食。 早晨四點沒吃早飯就出發,翻過好幾座山,直到下午三點,連只黃羊、麝獐的影子也沒碰上,卻餓得頭暈眼花,只感覺胃囊在胸腔里作鐘擺狀晃蕩不停。 在一個名叫柴胡莊的村子里,我們走進了一戶看樣子家境不錯的回民院子,掏十斤糧票和兩元錢,請那蒙一頭黑紗的女主人給做一大鍋面條。 女主人好生高興,搟好面條,又抓一把酸菜扔進鍋。在她,或許覺得這四個吃糧人無論如何也不能把面條全吃了,多少能為她娃兒留一些。 哪知道,我們四個還真餓壞了,你一碗,我一碗,一碗一碗又一碗……到后來,女主人用鏟刀把鐵鍋刮得“咣咣”響,明確無誤地告訴我們:鍋里空了! 卻沒想副連長又把碗伸過去:“老鄉,再給我盛點湯!” 女主人急得大喊:“湯!湯!水都沒有哩!” 這頓飯真是吃撐了。出來時,走路只能腆著肚子一步挪個半尺。直到半夜過后,我們才回到軍營里。 2019.3.14晨 作者簡介 黎化:當過兵,做過記者,教過書,相繼求學于吉林大學作家班,華東師范大學文學院研究生班。 +10我喜歡

CNC71DD15SS1255RT

新竹CNC細溝加工推薦,新竹CNC微流體塑膠加工推薦,新竹CNC微加工推薦,新竹CNC微小加工推薦,新竹CNC細小加工推薦,新竹CNC塑膠流體推薦,新竹CNC微流道加工推薦,新竹CNC微管道加工推薦,桃園CNC細孔加工推薦,桃園CNC細溝加工推薦,桃園CNC微流體塑膠加工推薦,桃園CNC微加工推薦,桃園CNC微小加工推薦,桃園CNC細小加工推薦,桃園CNC塑膠流體推薦,桃園CNC微流道加工推薦,桃園CNC微管道加工推薦

新竹CNC微小加工推薦 新北治具夾具腳踏車零件CNC加工 新竹治具板CNC加工台北三重CNC塑膠流體推薦 新北治具夾具銑床CNC加工 三重治具夾具治具CNC加工

留言列表

留言列表